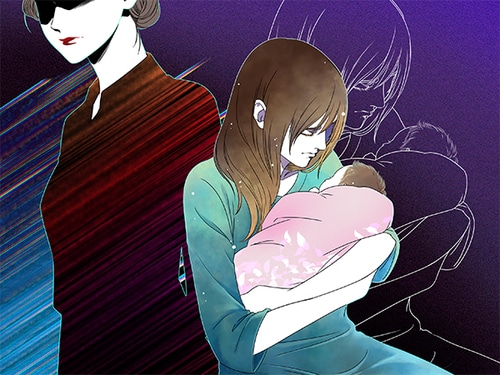

私はおろおろと赤ちゃんの背中をなでた。私のおっぱいがろくに出ないせいで、この子は産まれてからほとんど何も飲んでいない。体重も減っているし、きっとすごく喉が渇いているはず。

「大丈夫、大丈夫~! 今日あたりから看護師さんがミルクあげてくれるよ。おっぱいをマッサージしてもらうのもいいみたいだよ」

私がひとりで焦っているのを見かねたのだろう。青木さんが、にこにこしながらまた声をかけてくれた。

「赤ちゃん、最初の数日は何も飲まなくても平気なんだって。本当にうまくできてるよね。焦らなくて大丈夫だし、もしもおっぱいでなくても、ミルクならこの先、旦那に預けやすくてらくちんだよ」

……その言葉は、私が誰かに言ってほしくて、でも看護師さんたちは「できるだけ母乳を出そうね」というムードで……誰も言ってくれなかったこと。思わず、青木さんの顔を見た。

「初めてだとわかんないよね。あ、看護師さん、梶谷さん見てあげてください~」

授乳室を巡回して授乳指導をしている看護師さんを、青木さんはさっと手を挙げて呼んでくれた。ちょっとギャルっぽい雰囲気で、私と違うタイプなのかな、などと思ってこの2日話しかけもしなかった自分が、少し恥ずかしかった。

孤独な夜に

出産4日目。

相変わらず癒えない傷を抱えて、私は赤ちゃんのベッドをゴロゴロ押しながら廊下を歩いていた。おっぱいはようやく少し出て、赤ちゃんの体重も数十グラムずつ増えている。

安心したのも束の間……そろそろ名前を決めなくちゃ。

ふたつに絞った名前のどちらにするのか、早く決めたいと思うものの、どちらも気に入っていて決められずにいた。夫と相談したいけれど、電話の相談だと埒が明かない。彼は由香の好きなほうでいいよ、どっちも可愛いよ、と言うばかり。

……名前を決め切るエネルギーが湧かないのは、退院後、本当にこの子を無事に育てられるのかという不安、そしてそのために私の人生はなにか大きな方向に強制的に変化してしまったのではという漠然とした恐怖が原因だと、自分でもわかっていた。

母がいない私は、退院したらすぐにほぼこの子と2人きりになる。日本中に出張がある夫は、家を空ける日も多いから、あまりあてにできない。

1日中大人としゃべらず、誰にも相談できず、目の離せない新生児と暮らすのは楽しみよりも緊張が勝った。

「梶谷さん、どうしたの、こんなところでぼーっとして。トイレでも行きたいの? 赤ちゃん見てようか?」

廊下で話しかけられ、はっとして振り返ると、青木さんがひらひら手を振って立っていた。

「あ、青木さん……ごめんね、じゃまだよね」

私たちはベビーベッドを押しながら、授乳室に向かって並んで歩いた。

「さっき沐浴指導が終わったんだけど、なんかぜんぜんうまくできなくて、ちょっと落ち込んでるかも、じつは」

私は、素直に弱音を吐いてみた。

「ああ~あれね、初めてだと緊張するよねえ。でも大丈夫、家に帰ったら誰もあんなに丁寧にする余裕、ないから! いいのよお、体が冷えなくて溺れなければ、大成功~」

ゆるい応援が沁みる。ありがとう青木さん。

聞くところによると彼女はまだ26歳なのに3児の母。上のお子さんが毎日のようにお父さんに連れられて病室にやってくる。その様子がほほえましい。

私は青木さんの明るさとあっけらかんとした感じにとても励まされていた。

授乳室に入ると、二人でならんで赤ちゃんを抱っこする。青木さんが「赤ちゃんの向きを変えてみると肩こりが良くなることあるよ」なんて言っていて、最初はそんなもの? くらいに思っていたけれど、慣れてくるとほんとうにその通り。ありがたいアドバイスだった。

「青木さんいろいろご存知ですごい。私、母がいないから、そういうの誰も教えてくれなくて……心強いです」

おっぱいを丸出しで並んでいると、カッコつけようがない。いつになく素直につぶやくと、青木さんはケラケラ笑った。

「あのね梶谷さん、私も大してわかってないよ。でも3周目ともなると力の抜きどころだけはわかる! あと私の母親なんて、1回も助けてくれたことないけど、まあなんとかやれるよ~大丈夫!」

「1回も!? そっかあ、遠くに住んでるとか、いろいろありますもんね」

青木さんは、それには何も答えず、ただ、曖昧にほほ笑んだ。ちょうど赤ちゃんがふにゃふにゃ言うので、二人でそれを見てクスクス笑う。

「あれ、でもそれじゃあ梶谷さんのところに来てくれたあの小柄な女の人は、お姑さんなんだね」

「え? 何のこと?」

秋の夜長、怖いシーンを覗いてみましょう…。

▼右にスワイプしてください▼

![「1枚で華やかになるワンピースが欲しい!」大人の夏ワンピ、まずはマキシ丈が便利!色や素材は?[PR]](https://mi-mollet.ismcdn.jp/mwimgs/a/0/80/img_a069470aa5a622018c9fdeda43184ef2398546.jpg)

Comment