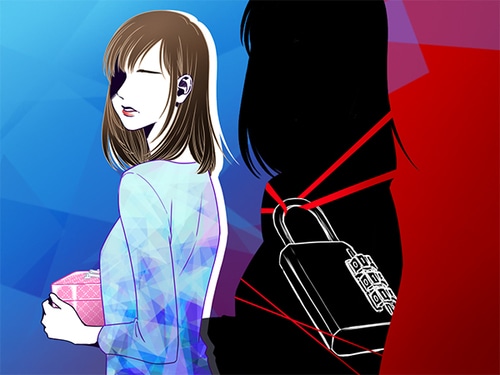

平穏な日常に潜んでいる、ちょっとだけ「怖い話」。

そっと耳を傾けてみましょう……。

第22話 奇妙な伝言

「あーあ。なんか気まずいなあ……」

私は病院の前でため息をついた。

よく晴れた梅雨の合間の日曜日。貴重なバイトがない日に病院に来て、残念に思わないと言ったらウソになる。

でも、前回おばあちゃんのお見舞いに来たのは3か月も前。

我ながら薄情な孫だと思う。でも、言い訳がいくつもあった。

まず、私の毎日は忙しい。昼間は工務店の営業事務として働いて、夜はコールセンター、土日は単発バイトをしている。今時こんなに働きづめの20歳なんていないんじゃないかと思うけど、諸事情により、数年の辛抱だと思って頑張っている。

ふたつ目に、おばあちゃんは認知症を患っていて、孫の顔も怪しい。というか、多分、時計が巻き戻ってしまって孫という存在がなかった頃に生きている。

あんなに可愛がってくれたのに、私が行ってもきょとんと首をかしげるばかり。まあ話を合わせていればいいんだけど、こちらもやっぱり大好きなおばあちゃんが私の顔も存在も名前も忘れてしまったと思うと……これが予想以上にこたえた。平気なふりをして病院で話していても、帰り道はこらえきれず毎回泣いてしまう。

そのうえ、おばあちゃんは今年に入って脳の血管の一部が少し詰まって、ほとんど話せなくなってしまった。回路のいくつかが切れてしまったように、私にあまり関心がない様子のおばあちゃん。小さい頃、一緒にいて楽しかったことが思い出されて、胸が締め付けられた。

「もう帰ろうかなあ……」

呟いてみるものの、お見舞いをやめたからといって、私に予定などありはしない。高校を卒業してから1年以上、ひたすら働いているのですっかり友達とも疎遠だ。

それに、おばあちゃんは、シングルマザーだった母が3年前にガンで亡くなってから、私のほとんど唯一のよりどころだった。母は自分の兄弟とも疎遠だったから、私は2人の叔父とは母の葬儀で会ったきり。おばあちゃんの入院に関わるお金を出し、実質的な面倒は叔父たちがみているからすごく感謝しているけれど……正直言って親戚と言われてもピンとこないくらい交流はなかった。

亡くなってしまったとはいえ、おばあちゃんの娘である母も負担すべきものを引き受けてもらっている。たとえおばあちゃんが私のことを認識していないとしても、お見舞いくらいは訪れるべきだ。おばあちゃんのお小遣いも、ほんの少しだけど持ってきた。

私はよし、と小さくつぶやくと、病院の中に入った。

春の宵、怖いシーンを覗いてみましょう…。

▼右にスワイプしてください▼

Comment