ここ数年、赤ちゃんが脳にけがをして病院に運ばれ、「揺さぶられっ子症候群」と診断された結果、その保護者たちが虐待の疑いをかけられ、逮捕、起訴されるケースが相次いでいます。こうした親たちの多くは、「つかまり立ちをしている際に、後頭部から転んでしまったんです」「ベビーベッドから落ちてしまって」といった家庭内での事故だと説明し、「私は虐待していない」と一貫して無実を訴えています。

現状、日本の医療機関では、家庭内の子育て事情についてくわしく調べることなく、「揺さぶられっ子症候群が見つかったら、即虐待」とみなされ、親子が引き裂かれるという事態が起きています。じつは日本にこの症例が根付く過程で、極端な診断基準が設けられたことがその原因と考えられます。

母子健康手帳(母子手帳)にも記載されている「揺さぶられっ子症候群」は、日本の育児を困難なものにしているのではないかーー。世間にはあまり知られていない乳幼児をめぐる医療福祉の現状と、その原因について提言したいと思います。

保護者の「家庭内の事故」という主張は信じてもらえない

「突然、息子を連れていかれ、7ヵ月間も離れていた時間……、人生であんなに苦しいことはありませんでした。あのときのトラウマに苦しみ、2人目の子どもを持つ気持ちにもなれませんでした。私が目の当たりにした日本という国は、子どもが自宅で転ぶことすら許されない、子育てをする人たちにとっては本当に恐ろしい国だと思います」

そう語るのは、東京都在住の工藤玲子さん(仮名・36)です。

今から6年前、工藤さん宅では、1歳になったばかりの長男がつかまり立ちをしていた際に後ろから転んでしまい、数日後、硬膜下血腫(脳の中での出血)を発症しました。きっかけはあくまでも転倒事故でしたが、病院はいきなり、「親が揺さぶったことによる虐待」を疑ったといいます。

「ほんの少し目を離したすきに、後ろへ転んだのだといくら説明しても、信じてはもらえませんでした。結局、部屋には長男と私以外、誰もいませんでしたから、私が虐待したと決めつけられたのでしょう。児童相談所は一時保護という処分を決め、親子が引き離されてしまいました」

けがの程度が軽いこともあって、工藤さん自身が逮捕されることはありませんでしたが、それでも親子分離は7ヵ月間にも及びました。それだけではなく、「虐待をした親」に対するプログラムの受講を余儀なくされたそうです。

「虐待などしていないのに、という気持ちはありました。でも、子どもを1日でも早く返してもらうためには、そうするより仕方なかったのです。私は、子どもに対し、『自ら虐待をしたことを認めた』という負い目を一生引きずって生きていくことになったのです」

母子手帳にも記載されている「定義」

工藤玲子さんに「虐待親」の疑いをかけ、親子を引き裂いた診断名、それが「揺さぶられっ子症候群」です。英語で「Shaken Baby Syndrome(シェイクン・ベイビー・シンドローム)」と呼ばれているこの症状は、頭文字をとって、世界的には「SBS」と呼ばれています。イギリスで初めてこの理論が提唱されたのは1970年頃です。

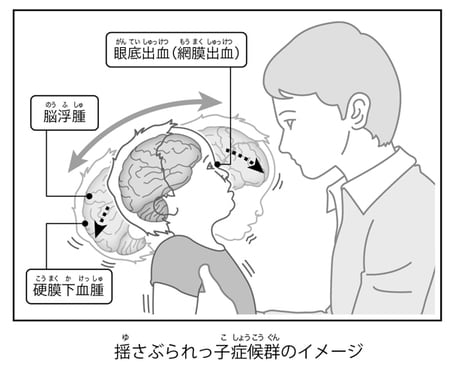

簡単に言いますと、赤ちゃんの頭部に、

①硬膜下血腫/頭蓋骨の内側にある硬膜内で出血し、血の固まりが脳を圧迫している状態

②眼底出血(網膜出血)/網膜の血管が破れて出血している状態

③脳浮腫/頭部外傷や腫瘍によって、脳の組織内に水分が異常にたまった状態

という3つの症状(3徴候とも呼ばれています)があれば、SBSの可能性が高いと診断されるというのです。

日本では、2002(平成14)年度から、母子手帳に以下の項目が記載されるようになりました。「乳幼児揺さぶられ症候群」と書かれていますが、同じ症状を指しています。

<赤ちゃんを激しく揺さぶらないで(乳幼児揺さぶられ症候群について)>

赤ちゃんは激しく揺さぶられると、首の筋肉が未発達なために脳が衝撃を受けやすく、脳の損傷による重大な障害を負うことや、場合によっては命を落とすことがあります(乳幼児揺さぶられ症候群)。赤ちゃんが泣きやまず、イライラしてしまうことは誰にでも起こり得ますが、赤ちゃんを決して揺さぶらないでください。万が一、激しく揺さぶった場合は、すぐに医療機関を受診し、その旨を伝えましょう。

2010(平成22)年からは、厚生労働省のWEBサイトでも『乳幼児揺さぶられ症候群の予防と赤ちゃんの“泣き”への対処法』と題した動画が配信されるようになりました。医療や福祉機関などでは、『赤ちゃんを揺さぶらないで』というリーフレットが配られ、この症状の危険性が積極的に呼びかけられています。

しかし、このSBSという症例の考え方そのものに対して、いま、医療関係者、法曹界などから、疑問視する声が上げられているのです。

- 1

- 2

Comment