自分のいびつさやコンプレックスから逃げないで。発想の転換で「個性」に変える

皆さんは27歳のとき、何をしていましたか?

何に悩んでいましたか?

ライフヒストリーを振り返ってみると、「就職しなきゃ」「結婚しなきゃ」「○○しなきゃ」という社会の同調圧力に苦しんでいた自分に気づくことがあるかもしれません。

『わたしたちが27歳だったころ』には、俳優や脚本家など共通の職業を持つ女性たちが登場しますが、同じ職業であってもまったく同じ経歴の人はいません。

たとえば、三人の漫画家さん(海野つなみさん、安野モヨコさん、大和和紀さん)は、ブレイクした年齢も、作品のテーマの決め方も、プライベートの生活も違います。

大学生でデビューするも、20代・30代はヒット作が出せず暗中模索の日々。掲載雑誌の読者層ど真ん中を狙って描いた作品も打ち切りになり、苦し紛れに出した『逃げるは恥だが役に立つ』が大ヒット。編集者には「海野さんはいつも早い」と言われ続けていたそうですが、デビュー26年目にしてやっと海野さんの漫画に時代が追いついた瞬間でした。

安野モヨコさんの27歳は、『ハッピー・マニア』がドラマ化され、複数の連載を抱えて記憶がないほど多忙だった時期。結婚するつもりだった彼氏とも別れ、働き過ぎで身体を壊してしまうほどでしたが、試練を乗り越えるたび「絶対に幸せになるはず!」と自分に言いきかせていたそうです。仕事にもプライベートにも全力な安野さんの姿は作品の登場人物にも投影され、多くの読者の心をつかみました。

少女漫画界の黎明期を支える漫画家として、ハタチそこそこでベテラン扱いされていた大和和紀さん。周囲からの安定した評価をよそに、漫画家としての方向性に悩んでいた27歳の頃の大和さんが殻を破ったのが、「求められるものではなく、描きたいものを」と描きはじめた『はいからさんが通る』。39歳での結婚・出産をへて、70代になって「北海道マンガミュージアム」設立に携わる等、いつも新しいことに前向きに取り組んでいます。

その違いこそが彼女たちの個性で、三人がそれぞれ成功した理由なのだと思います。他の漫画家を横目で見て、「似たような作品を描けばいい」と思って描いていたら、三人ともブレイクはしていなかったはず。思うぞんぶん悩んで、「描きたいこと」がなんなのかを自分に深堀りして。ある意味では、人として「偏って」「歪んで」いたからこそ、オリジナルの素晴らしい作品がつくれたのではないでしょうか。

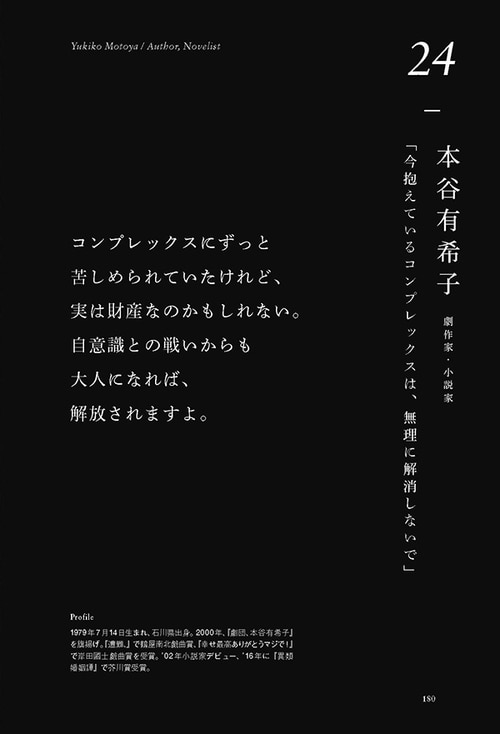

芥川賞作家・劇作家の本谷由紀子さんは、20代前半、自分には独自の作風がないことがコンプレックスでした。しかし、舞台『遭難、』と小説『生きているだけで、愛。』でスタイルができあがってきて、逆に「これからは自己模倣になってしまうのではないか」と危機感を感じはじめたのが27歳だった頃。

下積み期間が長かったり、ブレイク期に陰で悩みを抱えていたり、ヒット作が実はストライクを狙ったものではなかったり……。成功者だと思っていた女性たちも、悩んで苦しんで今があるんだと分かると、ますます彼女たちが輝いて見えませんか。

そしてそれは、一般人である私たちの場合もきっと同じ。今の悩みも苦しみも、個性のタネであり、将来輝くためのタネなのかもしれません。そんな気づきをくれるこちらのインタビュー集、ぜひ手にとってみてください。

『わたしたちが27歳だったころ』

with編集部編(講談社)¥1540

「悩んで、迷って、『わたし』になった」人生の先輩たちから妹たちへのあたたかいエール。

仕事・恋愛・結婚・出産……、多くの選択を迫られる27歳だった頃、何に迷い、どんな決断をしてきたのか。

登場するのは、俳優、脚本家、漫画家、政治家など各界の第一線をひた走る女性たち。唯一無二の輝きを放つ25人が、「トライ&エラーを繰り返していた日々」を振り返るインタビュー集です。

撮影/来家祐介(aosora/菅野美穂さん、吉瀬美智子さん)、

YUJI TAKEUCHI(BALLPARK/長谷川京子さん)

文/梅津奏

- 1

- 2

Comment