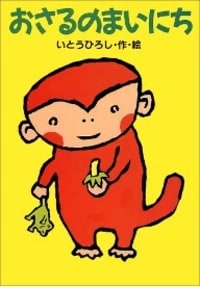

数々の文学賞を受賞してきた「おさるシリーズ」。1991年に第一作目の『おさるのまいにち』が刊行され、今年(2021年)は30周年となります。

作者のいとうひろしさんが「自分の作家人生のターニングポイント」と言う「おさるシリーズ」は、子どもはもちろん大人にもファンが多く、何度もなんども繰り返し読むと、その都度、発見がある、そんな魅力に溢れています。

30周年の今年、待望のシリーズ最新作も刊行されるのですが、その前に「おさるシリーズ」に縁の深い新作が刊行されます。それはなんと、『おさるのまいにち』でも印象深い存在感を示した名脇役、うみがめのおじいさんが主人公のお話です。

タイトルもそのまま『うみがめのおじいさん』! この本についてのお話、そして「おさるシリーズ」についてのお話を、いとうさんにお聞きしました。「おさるシリーズ」の編集を30年前に担当し、今回の作品も編集を担当した横川浩子さん(現在はフリー編集者)にも立ち会っていただき、ときどきお話に加わっていただきました。

認知症は悲しいことかもしれないけど、悲劇じゃない

――「うみがめのおじいさん」をかいた経緯を教えてください。

いとう 2年ほど前に、編集者の横川さんが「うみがめのお話を作りませんか」とおっしゃってきて、そのとき僕は「絶対、「おさるシリーズ」のうみがめのおじいさんのことを書いてほしいんだなあ」と思いました。(横川さん「その通りです!」)それからしばらくして、横川さんが今度は亀がたくさんかかれている図鑑のようなポスターを送ってきたんです。とっても素敵なポスターでしたが、「ああ、これは早く書けよ、ってことだな」と思いました。

自分でもうみがめのおじいさんがどういう人かなっていうのは書きたかったんです。でも僕の場合、お話のもとになるキャラクターを、いつでも頭の中にたくさん飼っています。そして、なぜそいつが僕のところにやってきたのか、自分が納得できる理由が見つかるまではそのまま放し飼いです。その理由が見えてくるのに合わせて、お話も自然と固まって行くので、明確にいつ頃から制作が始まる、というようなことがわからないんです。

そして…………認知症の話を書きたかったんですね。

うみがめのおじいさんと認知症、このことがある日、重なって、これだったんだ、と思いました。

15年ほど前に父親が亡くなり、最後は寝たきりで認知症もかなり進んだのですが、その初期段階で、帰り道がわからないなど、ときどき全然わかんなくなってしまうという症状が出はじめたんです。

その頃、父親と僕がコタツに入ってぼーっとしていたときに、父が寂しそうに「なんでこんなにわかんなくなっちゃったかなあ」ってつぶやいたんですよ。それに対して僕はなんにも言えなかった。

そのことがずっと引っかかっていました。あの時、年を取ってわかんないことが増える状況って自然なことで、人が生を全うする形としてごく当たり前の正しい姿だってよ、って父に言ってあげたかった、という思いがこの話を書かせたのでしょう。

「わからなくなるって、もしかするといいことかもしれない」って思えるようになれないかなって気持ちが、この本作りのベースにずっとありました。

認知症が進んでいくお年寄りを外側から客観的にみたお話はたくさんあるんですが、僕は本人からみたらどうなのかな、っていうのを描いてみたかったんです。

実際にどう見えているのかはわからないけど、認知症って悲しいことかもしれないけど悲劇じゃないはず。

そういう状況も本人にとっては必ずしも不幸な状況ではない、そういうふうに思いたい、思ってほしい、という願いもありました。

でも、読者の皆さんには、海の上で波にゆられながらゆったりと過ぎていく時間を感じてもらえれば充分だし、嬉しいです。それで全然間違ってなんかいないんです。

作者が「こういう思いで作りました」といったとしても、それがその本の読み方の正解なんかではありません。そういうふうにも読めます、という、この本の読み方の一例でしかないと捉えてほしいです。

読者の心の中で、作品は完結するもの

――読書には「この読み方が正解」と、ひとつの答えを求めたがる風潮がありますよね。

いとう 作者がこういう話をすると、「この本はこう読むのが正しい」と思ってしまう人がいるのですが、そうではないことを強調しておきます。そのようにとられるのがすごく嫌なので、話すべきか今日も迷いました。

学校のテストでも「この登場人物の心情を文中から抜き出せ」みたいな設問がありますよね。「バカ言ってんじゃないよ、文に書いてないのを読み込むのが文学でしょ」と思います。

子どもの本の中にも「悲しい気持ちになった」みたいにずらずら書いてあるものがありますが、それでは読み手の深い要求には応えられません。はっきり言って二流、直接的な言葉に頼らず読者をどのように導くか、それが作品の良し悪しにつながると思います。ものを考えるきっかけとしての読書の楽しみもそこにあります。

読んだ人が、その人の中で作品を完成させればいい、だから一人ひとり完成した作品は違っていていい。その作品がしっかりとしたものなら、読み手それぞれのアプローチにちゃんと対応してくれると思います。

それから大人たちが「この本は子どもには難しくてわからない」と決めつけることがよくありますよね。子どもって「わからない」のが当たり前です。そこから「なんでだろう」になる。子どもはその連続なんですが、それで十分なんですよ。疑問が疑問として残るから考える、それがとっても大事なことなんです。「なんでだろう」を持ち続けてほしいですね。

井上ひさしに高く評価された「おさるシリーズ」

――「おさるシリーズ」は2021年、30周年を迎えます。今度は「おさるシリーズ」のはじまりのきっかけを教えてください。

いとう ここにいる横川さんに「どうわがいっぱい」という幼年童話のレーベルで何か書きませんか、と誘ってもらったんです。

横川 いとうさんからは、「ちょうど、絵本より長いものをかきたいと思っていた」とお返事いただきました。タイミングとしてはよかったんですね。

幼年童話で、『おさるのまいにち』のようなタイプの作品って、前例がなかったんです。それまで一般的な幼年童話は、文章があって絵があってと、お互いの役割がはっきりしていました。『おさるのまいにち』は絵本が長くなったのか、幼年童話が絵本に近づいたのか、その前例のなさが私はすごく面白かったです。

いとう それまでなかった表現を確立したって意味で「どうだ!」って気持ちはあります。(笑)

古いノートの走りがきに、大きな船をトビウオが飛び越す、というシーンがあります。

大きな船を何ページにもわたって描き、「まだトビウオくんは、飛んでます」って感じで、ずーーっと何ページもの同じものが続くことで大きさや長さを表現する、そのアイデアも『おさるのまいにち』で使っています。

ページをめくることで生じる時間を上手くコントロールすれば、さまざまな表現が可能になるのですが、そのためにはある程度のページ数が必要になってくる。この「どうわがいっぱい」というレーベルでは、「くり返し」や「間のび」をやれるページ数があったので、それはとても魅力的でした。

横川 当時の企画書を持ってきました。企画趣旨を書き込むのがすごく難しくて、でもすごい作品なのは確信しているので。「文と絵が一体となり、「どうわがいっぱい」シリーズに新しさを加える作品です」という一文だけで押しきっています。その後の「おさるシリーズ」はテーマがあるので、書きやすかったんですが……。

いとう 『おさるのまいにち』を言葉で表してください、って言われると難しくて悩みます。これ内容がないじゃないですか(笑)。

――いや、そんなことは。

いとう その後のシリーズと違って、『おさるのまいにち』には、言葉にできるテーマがない。おさるが南の島にいて、その時間の心地よさ、それが本になっている。これは、この後やろうとしてもなかなかできない、そういう意味で「これ、よくできているなあ」って思います。ここまでの抜け加減はなかなかできないなあって。

実はこの本をかいているとき、3分の2以上の絵はすでに出来上がっていたんです。その絵はおさるに毛を描いたりとか、かき込みがしっかりしていた。でも、そこまでを通して見直した時に「なんか違う」と思ったんです。

この話の絵として見た目が窮屈というか、お話の抜けた感じがなくなっちゃう。それで、上手く描こうって気持ちを捨て、線を引く時の気持ちよさだけを求めて描いてみたら「あ、これ面白いかもしれない」と思う絵になって。

それで、それまで描いたものを捨てて、また新たに描いてみたら、すごく気持ちよいものが描けたんです。

一見してみると、いい加減で、すごく簡単に描いたようにみえる絵、それでいい、それがいいんだと思えてきました。

読者を緊張させたくない、構えないでお話に入ってきてほしい、と考えています。絵について「絶対に上手くならない」と思うようになったのも、『おさるのまいにち』から始まりました。上手い絵といい絵は全く別ものだと知ったからでしょう。自分の本の作り方、表現の方向が定まったのはここだったんだと思います。

本を読むことが、ものを考えるきっかけに

横川 その後のシリーズ作品『おさるになるひ』は、妹の誕生により命のはじまりを考察する内容で、野間児童文芸賞の最終選考に残りました。その選考会で、作家の井上ひさしさんが、「自分にはこういう世界はかけない」と強く推してくださいました。結局この時は受賞とならず、『おさるのもり』で同賞の受賞(2003年度)となります。

いとう そのときの井上さんの選評の言葉は、自分が創作を続けていくときの励みになっています。みたことも聞いたこともない形で生命の誕生をこんな形でかけるんだ、このことにびっくりした、といったようなことをかいてくださった。

作家ってひとりで書いているからか、作品の本質的な部分が伝わってないんじゃないか、といつでも不安を感じています。もっと奥に最も伝えたいことがあるんだけど、そこまでは読んでもらえるだろうか、という思いと、自分のこの表現ではそこまで伝えられないのかもしれない、という不安があるんです。

しかし、井上さんの選評を読んで、しっかり伝わっていると確信が持てた。これでいいんだ、と思えたんです。

また、別の本を書いていたときに、主人公の気持をかなり細かく書き込んだことがあったんです。そしたら、横川さんに「いとうさん、書きすぎ」って言われた。「だって、書かないとわかってもらえないじゃない」と言うと、「それやったら、いとうさんの作品じゃなくなるよ」と言ってくれた。

そういう読み手として力のある人がいてくれるのは、すごくありがたいですね。

最近よく読まれているものは、すごくわかりやすいものばかりだし、表現がストレートでないとわからない人が増えてしまっている。そういうの、人の在り方として、僕は怖いなと思います。本に書かれていることをただ受け取るだけじゃなく、本をものを考えるきっかけにしなきゃもったいないのにな、って思うんですよ。

試し読みをぜひチェック!

▼横にスワイプしてください▼ ※実際の本は左開きです

<いとうひろしの本>

いとうひろしさんの代表作のひとつ『おさるのまいにち』の名脇役うみがめのおじいさんが主人公のおはなし。

ひろいうみのすみからすみまで たびをしてきた うみがめのおじいさん。

そのたくさんのおもいでが おじいさんのこころとからだを つくっています。

小さな島のさるたちの、のどかな毎日。ぼくはおさるです。毎朝起きるとおしっこをして、ごはんを食べて、遊んで、のみとりをして、ひるねして……あっ、うみがめのおじいさんが、およいできた! 数々の文学賞に輝く不朽の名シリーズ、1作目。

心配しなくても「だいじょうぶ」。

無理しなくても「だいじょうぶ」。

それは、おじいちゃんのやさしいおまじない。

子どもたちのしなやかな強さを育むのはもちろん、すこし疲れた大人にも前を向く力を与えてくれる絵本。

いとうひろし

1957年、東京都に生まれる。早稲田大学教育学部卒業。作品に『おさるのまいにち』『おさるはおさる』(ともに路傍の石幼少年文学賞)、『おさるになるひ』(IBBYオナーリスト)、『だいじょうぶ だいじょうぶ』(講談社出版文化賞絵本賞)、『マンホールからこんにちは』(児童文芸新人賞)、『ルラルさんのにわ』(絵本にっぽん賞)、『くもくん』(日本絵本賞読者賞)など多数。

撮影/嶋田玲奈(講談社)

構成/新井公之(講談社)

Comment