日本が鎖国していた時代、通訳者は「通詞(つうじ)」と呼ばれていたのを知っていますか。通訳がいるおかげで、自分や相手の言葉が「つうじる」、そしてお互いの心が通じるのは今も昔も同じです。現代よりも外国の言葉も文化も通じなかった当時の日本で、通訳者として奮闘する少年が主人公の『とつくにとうか -幕末通訳 森山栄之助-』の2巻が12月7日に発売されました。

幕末の1835年、生真面目で勉強熱心な「通詞(つうじ)」の見習い・森山栄之助は、オランダ商人とともに長崎から江戸に向かう「江戸参府」の旅に出ていました。

この参府の旅は、1日の移動距離は40kmほどとハードな道のりなだけでなく、「通詞(つうじ)」という職業を珍しがられたり、同行しているオランダ書記官のヤンがいくつかの要望を出してくるという「困りごと」もあり、彼はすっかり気疲れしていました。

そんな中、桑名(三重県)で世話になった宿で、ある光景を見てしまいます。それは、オランダ商人や書記官など、異国の人間を、庶民がどうとらえていたのかがわかるようなものでした。ショックを受ける栄之助に、ヤンはオランダの手引書を見せるのです。そこに書かれていたのは――。

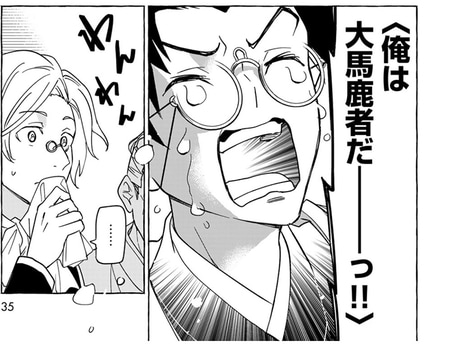

自分の視野の狭さと不甲斐なさに栄之助は泣き叫ぶのでした。

通訳とは、言葉の通じない者同士の心をつなげる役割

通訳者の仕事も、異国の人間も同じく、当時の日本には「新しすぎる」ものであり、よくわからない未知なる存在でした。そんな中、栄之助は、自分の仕事にプライドを持ちたいと思いつつも、どこか「自分は何もしていない」と自信を持てずにいました。

そして、彼はオランダ医師の通詞をした時、重い病気の患者にかけた気休めの言葉をそのまま患者に伝えていいのだろうか、と葛藤します。

これは、彼の中で「どんなふうに仕事をしたいか」がはっきりしていなかったからなんですよね。ただ言葉を通訳する仕事だと思って「こなす」こともできたけれど、真面目な彼はそれは許せなかったのです。

彼が出した答えを知ると、通訳とは、言葉の通じない者同士の心をつなげる役割なのだと感じるのです。

未知なる異文化への偏見やすれ違い

通詞の役割とともに、鎖国時代の日本人が持つ、未知なる異文化への偏見やすれ違いも本作の大きなテーマの一つ。外国人を「異人」と呼び、避けたり差別することが当たり前だったこの頃、栄之助たち通詞は、日本人と「異人」の気持ちをつなげることに陰日向から心を砕きます。

同僚の仕事ぶりに感銘を受けたり、同行する異人の方への偏見に傷ついたりする栄之助の繊細でみずみずしい感受性がとても眩しいんです。

でも、彼も昔は「頭でっかちの引きこもり」だったのだそう。

主人公が「AIから人間になる」成長譚としても読めるかも

最初の頃の栄之助は、真面目なのはいいのですが、旅の同行者や周りの人の言葉を聞き入れてはいても、相手の気持ちまでは理解しようとしてないで、どこかテンプレっぽい対応をしているように見えるのです。でも、江戸に着いてからはだんだんと人間味が出てきて、相手の言葉の裏側にある気持ちを汲んだ通訳ができるようになってきます。それは、「頭でっかちの引きこもり」だった彼に人情が芽生えていき、まるで「AIから人間になっていく」過程を見ている感じなのです。

令和の今は、通訳・翻訳もAIでできるようになり、ゆくゆくは無くなる仕事だなんて言われていますが、本作を読んでいくと人間の通訳者がAIより優れている部分を発見するヒントがありそう。

彼のように日々、自分と相手の心や気持ちを感じながら、仕事に反映させてゆく感受性というのは、機械的に翻訳するAIにはないのでは⋯⋯。ゆくゆくは幕末外交の功労者となる栄之助の成長と、将来の偉業が見られるのが楽しみです。

『とつくにとうか -幕末通訳 森山栄之助-』第1話を試し読み!

▼横にスワイプしてください▼

<作品紹介>

『とつくにとうか -幕末通訳 森山栄之助-』

川合 円 (著)

鎖国の時代、通訳者は「通詞(つうじ)」と呼ばれた。真面目で熱心なタイプの森山少年は、時々空回りしながらも考え続けて伝える努力ができる、期待の通詞見習い。彼はやがて成長し、後にペリーやハリスとの交渉の場に立ち会う幕末外交の影の功労者となる!

川合 円

四季賞2019年夏のコンテストで『もうけもん』が佳作を受賞。

読み切り『Tie your shoes』の「アフタヌーン」(講談社)掲載を経て2022年に初連載『とつくにとうか 幕末通訳森山栄之助』を「good!アフタヌーン」(講談社)にて開始。

X(旧Twitter)アカウント:@madokakawai

構成/大槻由実子

編集/坂口彩

作者プロフィール