ここ数年、赤ちゃんが頭にけがをして、「揺さぶられっ子症候群」(※Shaken Baby Syndrome(シェイクン・ベイビー・シンドローム)=SBS)と診断された結果、その保護者たちがいくら「原因は家庭内の事故」と訴えても虐待の疑いをかけられ、児童相談所によって子どもと引き離されたり、最悪の場合、捜査機関によって逮捕、起訴されたりするケースが相次いでいます。これは、極端な診断基準が厚生労働省によって認められ、それが日本の医療機関のスタンダードとなったことで、「揺さぶられっ子症候群=虐待」という図式が根付いてしまったことに原因があると考えられます。

しかし今、医療の世界、そして法曹の世界で、「SBSの診断基準には、はたして根拠があるのだろうか?」と疑いの声が上がり始めました。脳の専門家である脳神経外科医たちが、そもそも診断基準がおかしいのではないかと声をあげ、「虐待親」として刑事裁判にかけられた保護者たちの側に立って意見書を書いたことで、次々と無罪判決が下されているのです。

脳神経外科医が診てきた「つかまり立ちからの転倒による重篤化」

「揺さぶられっ子症候群」を取り巻く現実は、あまりにも首を傾げたくなる点が多すぎます。前回の記事に書いたように、赤ちゃんの頭部(脳内)に、①硬膜下血腫、②眼底出血(網膜出血)、③脳浮腫の3つの症状が見られたらSBSだと診断され、その子どもと最後に一緒にいた大人による虐待を疑うべきという、かなり極端な判断基準をもとに保護者が「罪」を着せられているのです。

そのような「冤罪」(無実の人に罪を着せること)が疑われるケースが後を絶たないことを受け、2017年、弁護士や法学者を中心に「SBS検証プロジェクト」が立ち上がりました。

共同代表の一人である秋田真志弁護士も、まさにSBSによる虐待を疑われた母親の刑事弁護を担当したことから、診断の在り方に大きな疑問を感じたと言います。

「家庭の状況は一軒一軒違い、子どもだって一人ひとり個人差があります。症状だけを見て、『これはSBSだから、原因は保護者が乱暴に揺さぶった虐待に決まっている』などと決めつけることは、できるはずがありませんし、あってはならないことです。親たちのいう『つかまり立ちをしていたら後頭部から転んでしまった』『寝返りを打ってベビーベッドから落ちてしまった』という主張を、最初から疑ってかかる態度そのものに問題はないのでしょうか? そもそも、3メートルより低い高さで落ちた衝撃では硬膜下血腫にはなりえないのでしょうか? 逆に、強く揺さぶることで本当に硬膜下血腫が起こるのでしょうか?」

秋田弁護士のこの問いには、じつは脳の専門家から「回答」が示されています。

脳神経外科の青木信彦医師(ベトレヘムの園病院院長、多摩総合医療センター名誉院長)は、これまでに自身が携わってきた豊富な小児の臨床経験をもとにこう語ります。

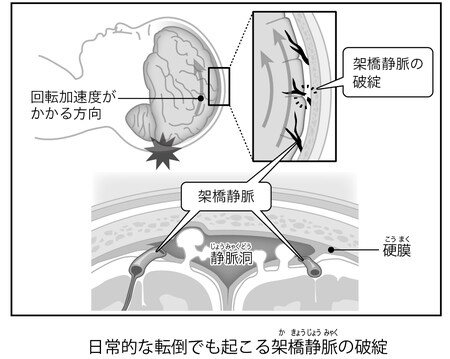

「日本で使われている、この“虐待診断マニュアル”には、『低い位置からの転落や転倒事故などでは硬膜下血腫などの症状は起こりえない』と記載されていますが、その説に医学的な根拠はありません。つかまり立ちやよちよち歩きからの転倒、ベッドやソファからの落下、また、畳やクッションマットなど硬くない場所で転んでしまっても、乳幼児型急性硬膜下血腫は起こります。

私はこれまで、実際にそうした子どもを数多く診察し、開頭手術を行い、何年間も継続して診てきたのです。そのうえで言えることですが、その後、虐待を疑われた子どもなど一人もいませんでした。しかし最近では、家庭内での不慮の事故で頭を打ったにもかかわらず、『揺さぶられっ子症候群』だと診断され、親が虐待を疑われるようになりました。親子が引き離されることで、親も子どももはかりしれない心の傷を負うことになります。この現状をとらえ、真実を明らかにすることは、日本小児脳神経外科学会の社会的責務だと思っています」

- 1

- 2

![「1枚で華やかになるワンピースが欲しい!」大人の夏ワンピ、まずはマキシ丈が便利!色や素材は?[PR]](https://mi-mollet.ismcdn.jp/mwimgs/a/0/80/img_a069470aa5a622018c9fdeda43184ef2398546.jpg)

Comment