芥川、モネ…巨匠たちが見せてくれた「アートの面白さ」に近づきたい

――そして最新作「オフィーリア」は、芥川龍之介の短編「地獄変」を下敷きに書いた作品。「地獄変」は、画家とその娘の関係を通じて芸術至上主義を描いた作品と言われていますが、「オフィーリア」は、絵画の中からその画家父娘を見つめる女性を登場させ、芸術の中に永遠に封じ込められた情念を描き出します。

原田:「地獄変」を下敷きに、「自分なら同じテーマをどう描くか?」というトランスクリエーションした作品です。ぜひ併せて読んでいただきたいですが、両作品を比べられちゃうとちょっと泣きそう(笑)。「地獄編」を初めて読んだ時は20代の学生で、本当にシビれました。20代でこれを書いた芥川に比べ 「私なんかどうにもならない」と悶絶した記憶があります。小説的な技巧にものすごく富んでいて、膝を叩きたくなるぐらい上手くて、小説として抜群に面白かった。感動や元気を与えてくれる小説ももちろん素晴らしいですが、それとは異なる小説としての「純然たる愉しみ」が「地獄編」にはあったんですよね。

――実はこの「地獄変」にある「純然たる愉しみ」が、原田さんが今回の短編集の思うところでもあるようです。

原田:私のミステリーは、殺しがないとか、血が出ないとか言われるんですが、実際、流血とかそういうのが苦手なんです。本格的に血生臭いものを書くことができるほうではないのかもしれない。ただ『黒い絵』の短編たちには、小説を書く上での純然たる愉しみがありました。そうした楽しみを求めて、これからも企みながら、「黒い」作品を書いていくことは大いにあり得ると思います。読者には 「純然たる作品」として読む愉しみを見つけてもらいたい、という気持ちも非常に強いです。

――小説としての「純然たる作品の愉しみ」とはどういうものなのでしょうか。原田さんは続けます。

原田:ホラー映画を見たり、殺人を描いた小説を読んだり、恐ろしい絵を見たりすると、「なんでこの人は、こんな恐ろしいことを描くのか?」ということに強い興味がむらむら出てくることってあるじゃないですか。「なぜこういうことって起こるのか」とか「もしかしたら自分にもこういう感情が」とか、「こんなことは実際には起こってほしくない」とか。そうした感情は共感とは異なるけれど、アートの純然たる面白さはそういうものだと思うんです。

原田:同時にこういう作品は、海底におろした錨のように、作家としての重しになってくれるという気がします。「睡蓮」を描いた印象派の巨匠モネは、水面に浮く美しい睡蓮の花の真実は、泥の溜まった水底にこそあると見ていました。私もそこに一歩近づきたい。水底の泥を撹拌し、真実を水面に浮かび上がらせてみたいなと思います。

<INFORMATION>

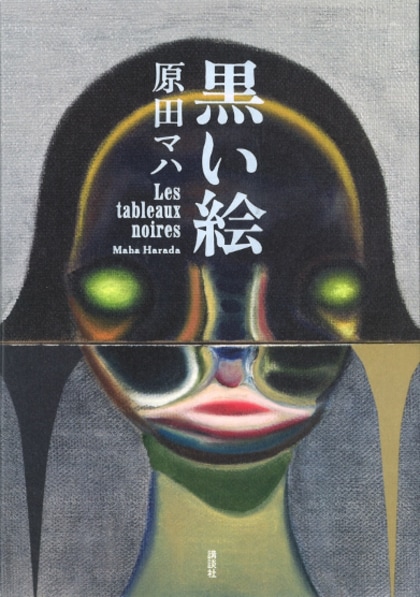

『黒い絵』

原田マハ

著者初の「ノワール」小説集!

自ら「ようやく封印を解いて世に出す“ノワール”小説集」と語る待望の新作は、アートの世界の闇にうごめく秘め事を描いた衝撃作だった!

「深海魚 Secret Sanctuary」

高校生の真央は友だちも彼氏もいないうえ、クラスメイトからいじめられていた。そんな真央が安息を得られるのは押入れの中だけだった。真っ暗にすると「海の底」のようで……。

「オフィーリア Ophelia」

わたくしは絵の中の囚われ人。水に浸ってあとひと息で命が絶えるその瞬間を、生き続けています。ロンドンから日本へ連れて来られたわたくしが目撃した、残虐な復讐とは……!?

──ほかに「楽園の破片 A Piece of Paradise」「指 Touch」「キアーラ Chiara」「向日葵奇譚 Strange Sunflower」を含む、全6編を収録。

撮影/ZIGEN

取材・文/渥美志保

構成/坂口彩

![「1枚で華やかになるワンピースが欲しい!」大人の夏ワンピ、まずはマキシ丈が便利!色や素材は?[PR]](https://mi-mollet.ismcdn.jp/mwimgs/a/0/80/img_a069470aa5a622018c9fdeda43184ef2398546.jpg)

Comment